之前與大家分享了做好雙重預防機制工作的思路,今天再與各位分享風險分級管控工作中應關注的一些細節。風險分級管控是雙重預防機制的重點,程序復雜、內容繁多、耗時耗力,且非常容易出現事倍功半、形式大于內容的結果。要想切實提高風險分級管控的質量,建議關注如下幾方面的細節。

危險源辨識與風險評價是兩項工作,且各有方法

風險分級管控主要包括:危險源辨識、風險評價分級和風險管控。危險源辨識與風險評價是兩項工作,分別有各自的方法。

對于危險源辨識,目前大部分企業采用的方法是工作危害分析(JHA)或者安全檢查表(SCL)。這兩種方法分別針對作業活動、設備設施可能發生的事故進行辨識。

對于風險評價,普遍采用的是LS法或者LEC法。這兩種方法對JHA/SCL等方法辨識的事故發生的可能性與嚴重程度進行評價,確定風險等級。風險評價方法也可以直接理解為風險評價準則。

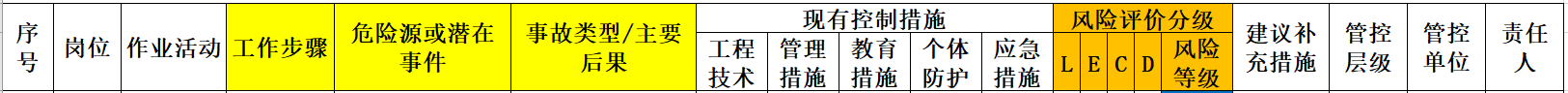

大部分企業將危險源辨識、風險評價兩項工作合并開展,在一張表格中同時體現。所以很多企業或者專家沒有正確區分危險源辨識與風險評價,認為這就是一項工作,相應地,也就把危險源辨識和風險評價的方法混在一起了。

表中黃色部分即為危險源辨識(針對作業活動的JHA法),橙色部分即為風險評價(此處為LEC法)。

工作危害分析(JHA)應關注的細節

1.列出準確的作業活動清單

列出一個準確的作業活動清單,是做好JHA工作的前提。作業活動一般分類5類:

·工藝操作(開車前檢查、升溫、氯化、精制、液氯裝車等)

·常規操作(取樣、切泵等)

·異常操作(關鍵設備故障處置、公用工程異常處置等)

·檢維修

·管理活動(巡檢、變更管理、應急管理等)

其中應重點關注工藝操作,因為工藝操作中潛在更大的過程風險。而往往企業的作業活動清單中最容易忽略的恰恰是工藝操作。部分專家對此也有異議,認為凡是有操作規程的作業活動,一律不再考慮其風險。理由是:操作規程就是基于風險分析的結果而編制的,所以不需再進行風險分析。個人不贊同這樣的做法。“基于風險分析的結果編制操作規程”這是最理想的做法,但現實中很多企業的操作規程并非是基于風險分析的結果;同時,即使操作規程是基于風險分析結果編制的,也只是少數一些技術人員參與編制,而基層操作人員可能并不清楚不按操作規程操作、違反操作規程可能潛在的風險(有關培訓不一定到位)。

對于異常操作,只關注可能潛在高風險的異常情況即可。管理活動具有通用性、風險相對較低的特點,不需要每個單元分別考慮,整個車間統一考慮即可。

2.危險源辨識應全面描述“根源”和“狀態”

危險源的定義:可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或/和狀態(或行為)。危險源也可稱為:危險有害因素、危害因素。這里要關注“根源”和“狀態”。

根源:可能發生意外釋放的能量(能源或能量載體)或危險物質,比如:高溫、高壓、液化烴等。

狀態:導致能量或危險物質管控措施破壞或失效的各種因素,包括人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的因素等。結合“隱患”的定義,可以簡單理解為危險源的“狀態”即為“隱患”,就是“根源”的管控措施存在缺失、缺陷的情況。“狀態”要描述成一種動態的狀況,如安全閥根部閥關閉、液氯儲罐局部腐蝕減薄等。

危險源辨識,就是要辨識風險點的根源:有哪些危險物質與能量、辨識根源管控措施是否存在隱患。對于危險源辨識的描述,要將“根源”“狀態”都盡可能全面地描述出來,有因有果,是一句語意清晰、完整的話:“由于XX有XX危險特性,如果存在XX行為或狀態,可能導致XX事故”。舉例:

(1)甲醇易燃,如果法蘭墊片損壞,可能會導致甲醇泄漏,并引發火災。

(2)如果高處作業不規范使用安全帶,可能會發生人員高處墜落。

(3)如果汽包液位過低,不能及時為反應釜降溫,可能會導致反應釜飛溫,造成催化劑燃燒,甚至反應釜爆炸。

注意:描述不要停留在某種現象上:造成飛溫、壓力升高等,要進一步描述可能導致的事故。對于高毒、易燃介質,不要停留在泄漏中間事件上,要再描述可能導致的中毒、火災爆炸等事故。

要準確描述不可接受風險的“危險源辨識”。不可接受風險是指現有安全管控措施存在隱患時,風險評價出的重大或較大風險。如果確實評價出了不可接受風險,則要注意在JHA表的“危險源辨識”欄或SCL表的“偏離標準的風險”欄填寫時,應準確描述出現實隱患及可能引發的事故。

建議采用同樣的描述:“由于XX有XX危險特性,如果存在XX行為或狀態,可能導致XX事故”。這里要注意:“如果”一詞已經標注了雙刪除線,也就是:沒有隱患時,是假想“如果”存在XX隱患,可能引發XX事故;而已經存在現實隱患了,則不再是“假想”了,所以要把“如果”一詞刪掉。

3.現有管控措施應分類列出

填寫現有管控措施的過程,就是一次對現有管控措施是否全面的排查,所以管控措施要填寫全面。現有管控措施一般分5類:

(1)工程技術措施:現場固定式的各類設施,如XX聯鎖、XX報警、氨檢測報警器、止逆閥、平臺、護欄、洗眼器、消防設施(應急類固定設施)等。

(2)管理措施:管理文件、操作規程,檢查(巡檢),檢測、調試、攜帶四合一檢測儀,設置警戒帶(非固定式安全設施)等。

(3)培訓教育:各類培訓。

(4)個體防護:防酸堿工作服、絕緣鞋、防濺面罩、防塵口罩、空氣呼吸器等。

(5)應急措施:應急預案、應急處置卡(管理類)、急救箱、急救藥品等。

填寫現有管控措施時應注意:各類措施一定要與前面辨識出的事故相對應。比如:辨識出的事故是火災爆炸,管控措施就是預防火災爆炸和消減事故影響的措施;辨識出的事故是人員中毒,則人員防護措施可以填寫防毒面具、空氣呼吸器等。管控措施應具體,不可大而全、千篇一律,否則失去了檢查現有管控措施是否全面的意義。各類現有管控措施不一定要全部填寫,確實沒有相應類別的管控措施,則不用填寫。

4.不可把現有管控措施列成建議補充措施

建議補充措施也叫增補措施,即“現有安全管控措施”存在缺失或缺陷時(即存在隱患時),相對應的風險評價結果為較大或重大風險時,提出的“增補”措施,即隱患治理措施。一般情況下,此欄不需要填寫。切不可把現有管控措施列在此處當作是增補措施。

安全檢查表(SCL)應關注的細節

安全檢查表(SCL)與工作危害分析(JHA)的程序是相似的,通用的內容不再重復,還需單獨關注的方面有:

1.建構筑類不可忽略

風險管理中的設備設施,一般分為11大類。其中10類為化工設備:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備;還有一類是建構筑類,包括廠房、辦公樓、管廊、坑池等,也是最容易讓企業忽略的設備設施。

有兩點需要注意:

(1)清單中一般不考慮小的設備設施,如儀表、閥門、管道等,這些可作為主設備的附屬設施考慮。

(2)為了減少重復工作,同一單元內,介質相同、型號相近的設備設施在清單中可合并處理,但不能“過度”合并。

2.附屬安全設施檢查需重視

檢查項目即對設備設施進行檢查的組成部件,包括兩部分內容:設備設施主體各組成部件、設備設施的附屬安全設施。其中,附屬安全設施需要重點關注,包括:報警聯鎖、緊急泄放、氮氣保護、消防設施、泄漏檢測等。部分企業容易忽略對設備設施的附屬安全設施進行檢查,或檢查項目不全面,只以“安全附件”一項籠統帶過,沒有針對設備的各類具體安全設施分別檢查。

對于檢查項目的檢查,重點檢查其完好性,這包括兩方面:一是“完”,即設備設施本體的各部件是否齊全、附屬安全設施是否齊全;二是“好”,即設備設施本體各部件是否運轉良好、附屬安全設施狀態是否良好,能否發揮其應有的作用。部分企業只關注現有的檢查項目是否處于良好狀態,即只關注“好”未關注“完”,沒有深入檢查某些安全設施是否有缺失。

風險評價準則應關注的細節

風險評價準則即為風險評價方法,常用的方法有LS與LEC法。企業在開展風險評價過程中,無論危險源辨識是采用JHA、SCL,還是HAZOP分析,其相對應的風險評價準則應該是一致的,這樣便于各類風險結果的橫向對比。

LS法相對較簡單,易于掌握。該方法一般也稱為矩陣法,有兩個評價要素:事故發生的可能性L、事故的嚴重程度S。不同的企業,矩陣階層也不盡相同,常見的有5×5、5×6、7×7、7×8矩陣等,只要L、S各層級標準描述清晰、符合企業實際情況,都可以。

LEC法相對復雜一些,主要是多了一個“E”,即人員在危險環境中暴露的情況。所以,LEC法更適用于有人參加的作業活動(JHA)的風險評價,而不太適用于安全檢查表(SCL)的風險評價。

對于LEC法,各企業大多是參考了網絡上的內容,基本上是一致的。對于“E”,網絡上的評價準則一般是以人員在危險環境中暴露的頻次進行考慮,即每月暴露一次、每周暴露一次或每工作日暴露一次等,卻沒有考慮每次暴露在危險環境中的時間長短。暴露頻次相同,但暴露的時間長短不一樣,其潛在的風險是不一樣的。比如:對于同一個作業場所,操作人員巡檢一次,暴露時間可能是10分鐘,但如果是設備檢修,同樣是暴露一次,但暴露時間則可能是1小時甚至更長,所以其風險是不一樣的。建議將“E”由暴露頻次改為每個工作日(8個小時計)人員累計暴露時間考慮,可能更加科學。

在考慮L、S或L、E、C的取值時,應把握“適度”的原則,不可考慮極端情況,尤其是在考慮事故嚴重程度時,要結合企業的管理水平、自動化控制等實際情況合理取值,不要任何事故都無限延伸地考慮最嚴重的情況。所以,在各評價要素取值時,一般情況下,首末兩端的數值要慎重取值。